Когда вспоминают героев Великой Отечественной, в первую очередь называют имена прославленных полководцев, легендарных танкистов, лётчиков-асов и героев разведки. Но за каждым великим сражением, за каждой воинской частью, что сражалась в суровых условиях фронта, стояли не только штыки и автоматы, но и слово — вдохновляющее, согревающее, придающее мужество в момент, когда, казалось бы, уже ничто не может помочь.

Одним из таких «бойцов слова» был майор Уара Нурсеитов — редактор бригадной газеты «Отан үшін», человек, сумевший в краткие месяцы существования своей части создать не просто печатное издание, а живой голос бригады, её летопись, её душу.

Уара родился 15 ноября 1916 года в ауле Аралагаше, в самом сердце североказахстанской степи. Сначала его назвали Мухамади, а потом под влиянием революционных лозунгов, когда все кричали «Ура, ура!», дали ему новое необычное имя — Уара. Тогда ещё никому не известный мальчик, в чью судьбу вскоре вмешается история. Уже в 17 лет он становится управделами района — по тем временам это больше, чем просто стремительное начало карьеры. Это признание зрелости, ума и ответственности. В последующие годы он уверенно поднимался по служебной лестнице — от секретаря орготдела облисполкома до ответственного секретаря крупной газеты. В те годы образование считалось роскошью, доступной немногим, а он не только поступил, но и с отличием окончил Алма-Атинский институт журналистики — важный рубеж, определивший всё дальнейшее.

В 1938-м Уара уже редактор, в 1940-м — заведующий отделом пропаганды и агитации. Он словно заранее готовился к тому, что ему придётся не просто писать, а направлять, вооружать, вдохновлять. Всё, чему он учился в довоенные годы, стало основой его военной публицистики, где каждое слово было равнозначно выстрелу, а каждая строка -солдатской шинели.

…Родившаяся в Актюбинске в пылающем 1941-м году, 101-я отдельная стрелковая бригада стала первой в стране воинской частью, сформированной преимущественно из казахов. Это было время, когда судьба государства висела на волоске, и каждая новая бригада становилась надеждой на победу.

В этих суровых условиях, на фоне строевой подготовки, марш-бросков и стрельб, появилась и первая полоска фронтовой газеты. Не в редакционных кабинетах, а в походной типографии, которую Уара Нурсеитов организовал с помощью местных впастей. Он собрал вокруг себя людей, знающих цену слову, чувствующих его силу, и создал редколлегию, которая за считанные недели превратила газету в боевой инструмент моральной поддержки.

«Отан үшін» не просто рассказывала о новостях бригады — она стала пространством для героических дастанов, поэтических и прозаических строк, полных веры, мужества и боли. Сюда приносили свои стихи и народные поэты, и вчерашние школьники, ставшие солдатами. Здесь впервые опубликовал свои стихи артиллерист Музафар Алимбаев — будущий создатель детской казахской литературы. А народный акын Нурпеис Байганин сам принёс в редакцию своё стихотворение, посвящённое панфиловцам — как бы передавая эстафету духовной силы тем, кто только собирался пройти свою линию огня.

Судьба 101-й бригады, как и многих соединений, участвовавших в операции «Марс», оказалась трагичной. Сотни, тысячи солдат, отправленных в бой в снегах Тверской области, остались там навсегда, в безвестных могилах, о которых страна долго молчала. Только спустя десятилетия завеса тайны приоткрыпась, и в документах, пылившихся десятилетиями в архивах, снова зазвучали имена казахстанцев, сражавшихся в одном из самых кровавых эпизодов войны. Среди них — бойцы и командиры 101-й бригады, в их числе и Уара Нурсеитов.

О нём не написано в учебниках истории. Его портреты не висят на парадных щитах. Но его слова, когда-то отпечатанные на фронтовой бумаге, дошли до нас в воспоминаниях, книгах, да и просто в живой памяти потомков.

Когда пехота шла в бой под Оленино, под Берёзкой, Мишуково, Ажевой и в десятках других деревень, затерянных среди бопот и перепесков Западной России, никто не знал, что история. которую они пишут кровью, будет скрыта за грифом «совершенно секретно» на долгие годы. Даже самые яркие подвиги станут известны потомкам лишь спустя десятилетия. Так случилось и с подвигом майора Уары Нурсеитова. Родные узнали об этом не из его уст — он молчал, будто стыдился того, что остался жив, — а из архивных документов, обнародованных в новую эпоху, когда правда начала медленно возвращаться на свои места.

В скупых, официальных строчках наградного листа — почти безэмоциональное описание того, что пережил человек, потерявший руку, едва не погибший от разрыва снаряда и спасённый неизвестным солдатом, закрывшим собой политрука. Он не просто выжил — он выстоял. Восемь месяцев в госпитале. между жизнью и смертью, а затем возвращение — не на фронт с оружием, а на другой фронт, не менее важный — идеологический. Туда, где снова понадобилось его слово, обострённое болью, опытом, памятью.

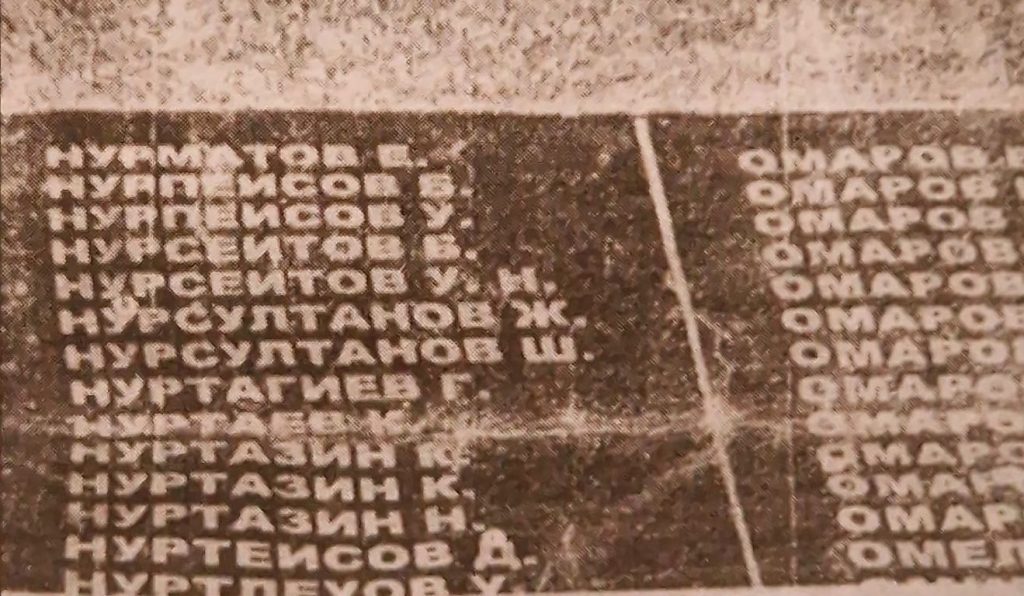

Показательно, что имя Уары Нурсеитова оказалось выбито на памятной плите среди погибших. Его уже похоронили, мысленно поставили точку в его биографии. Но он вернулся. Вернулся не просто в родной Петропавловск, но и в общественную жизнь страны, которой отдал молодость, кровь, здоровье. Вернулся в журналистику — ту самую, что сопровождала его с первых дней в армии, с полевых выпусков «Отан үшін». Вернулся, чтобы снова собрать вокруг себя талантливых, честных, живых людей.

Сначала — редакция «Кокшетау правдасы», потом работа в облисполкоме, потом — редакторство в региональных и краевых изданиях. Его отправляют в Москву — учиться в Высшей партийной школе, а затем доверяют руководство новой газетой «Тың өлкесі», ставшей печатным рупором целинной эпопеи. Это было время, когда от редактора требовались не только партийная убеждённость, но и способность чувствовать время, распознавать знаки эпохи, направлять энергию людей в созидательное русло. И Уара, кажется, умел это лучше многих. Именно тогда Сабит Муканов -друг, писатель, патриот — шлёт ему личную телеграмму, в которой звучит не просто уважение, но и гордость за то, что человек с такой судьбой, с таким авторитетом, стал голосом великого края.

Потом были новые должности, новые издания, работа на радио и телевидении, снова редакции, снова тексты, очерки, колонки. Его путь казался неотделимым от судьбы казахстанской журналистики второй половины XX века. Но всё это происходило на фоне постоянной борьбы — на этот раз уже не с врагом, а с собственной болью.

Перенесённые ранения не отпускали, здоровье подтачивалось годами. И всё же, вернувшись в родной Северный Казахстан в 1967 году, он продолжает работать. Его знали как строгого, но справедливого наставника, как чуткого редактора и внимательного человека. При нём на страницах областной газеты зазвучали голоса новых авторов — юных, дерзких, талантливых. Он видел в них будущее, также, как когда-то, в 1942 году, увидел в неумелых юнцах будущих поэтов и фронтовиков.

Кажется, судьба подарила ему ещё один шанс — не только выжить, но и успеть передать эстафету тем, кто придёт за ним. Он знал цену слову, цену молчанию, цену человеческой жизни. И потому каждое его слово, опубликованное или произнесённое, было точным и выверенным, как выстрел.

Судьба Уары Нурсеитова словно собрана из разных жизней — каждая из них могла бы стать отдельной повестью. Одну жизнь он прожил на фронте, под снарядами, теряя боевых товарищей и сам почти погибнув. Другую — в редакциях, на страницах газет, где каждое слово было не просто текстом, а инструментом влияния, воспитания, созидания. А была и ещё одна — самая сокровенная, домашняя, где он, искалеченный войной, обретал покой и радость в кругу семьи, рядом с любимой женщиной, детьми и внуками.

…Он вернулся с войны – без правой руки, с телом, искалеченным осколками, с душой, переполненной тем, о чём он никогда никому не рассказывал. И увидел её — юную Бикаш, полную жизни и надежд. Ей было всего 16, ему — уже за тридцать, но она посмотрела на него не глазами девочки, а глазами женщины, умеющей видеть не внешнее, а внутреннее. Он играл на пианино единственной левой рукой с той же страстью и точностью, как когда-то держал перо. Прекрасно пел. Шутил. Говорил с ней на трёх языках -он отлично владел казахским, русским и немецким языками, был очень остроумным, всегда веселым… И ей не нужны были доказательства, что перед ней человек исключительный — она это чувствовала.

Через два года они поженились, и началась, пожалуй, самая долгая и прочная глава его жизни — семья. Шесть детей, каждый из которых получил образование и пошёл своей дорогой, -лучшая из наград, не имеющая ни медалей, ни орденов. Внуки, правнуки — живое продолжение человека, который сумел не проправой руки, с телом, искалеченным осколками, с душой, переполненной тем, о чём он никогда никому не рассказывал. И увидел её — юную Бикаш, полную жизни и надежд. Ей было всего 16, ему — уже за тридцать, но она посмотрела на него не глазами девочки, а глазами женщины, умеющей видеть не внешнее, а внутреннее. Он играл на пианино единственной левой рукой с той же страстью и точностью, как когда-то держал перо. Прекрасно пел. Шутил. Говорил с ней на трёх языках -он отлично владел казахским, русским и немецким языками, был очень остроумным, всегда веселым… И ей не нужны были доказательства, что перед ней человек исключительный — она это чувствовала.

Через два года они поженились, и началась, пожалуй, самая долгая и прочная глава его жизни — семья. Шесть детей, каждый из которых получил образование и пошёл своей дорогой, -лучшая из наград, не имеющая ни медалей, ни орденов. Внуки, правнуки — живое продолжение человека, который сумел не просто выжить в аду войны, не про

сто сделать карьеру, а остаться живым, тёплым, по-настоящему человечным.

Он никогда не выставлял свои заслуги напоказ, не просит почестей, не требовал признания. Возможно, потому его имя не известно столь широко, как должно быть. Но память — не всегда громкая. Иногда она — в бережно хранимых семейных архивах, в рассказах потомков, в редких газетных вырезках, в строчках телеграмм, пожелтевших от времени.

Судьба Уары Нурсеитова -это история человека, который, пройдя через тяжелейшие испытания XX века, сумел сохранить достоинство, верность делу и любовь к людям. Он не только отстаивал независимость Родины с оружием в руках, но и поднимал её культурный и информационный фронт в мирное время — словом, идеей, верой.

Особое значение сегодня имеет то, что дело фронтового журналиста, идейного вдохновителя и организатора продолжается. Внучка Уары Нурсеитова — Алия Икамбаева — единственная из многочисленного рода, кто выбрал ту же стезю, что и её дед. Её путь в журналистике стал не только профессиональным выбором, но и формой личного признания: она ощущает внутреннюю связь с тем, кого никогда не видела, но чьё наследие вдохновляет её ежедневно. Через репортажи, интервью, очерки она словно продолжает незавершённый рассказ своего деда — о времени, о людях, о стране, в судьбе, в которой он оставил глубокий след.

Так продолжается и сама история — в людях, в памяти, в печатном слове. Газета, ради которой когда-то Уара Нурсеитов рисковал жизнью, возрождала жанры, объединяла поэтов и писателей, теперь отзывается в голосе его внучки. Она несёт дальше не только фамилию, но и ответственность, уважение к профессии, желание быть полезной обществу. И в этом, пожалуй, заключается настоящая победа — когда подвиг одного становится источником вдохновения для других, когда семейная история превращается в общественную память.

На плите с именами погибших казахстанцев на братской могиле вблизи села Оленино Тверской области высечено «Нурсеитов У. Н.». Его посчитали погибшим в бою, а он выжил после тяжелейшего ранения!

Позже Уара рассказывал о красноармейце, который спас ему жизнь: «Когда я поднял в атаку бойцов, снаряд из немецкого шестиствольного миномета попал в парня, который шел сбоку от меня. Его убило сразу, и получилось так, будто бы он, рядовой, прикрыл меня, майора, политрука батальона, поэтому мои ранения оказались несмертельными».

Он будто бы даже винил себя, что солдата убило, а он остался в живых.. А еще он очень сожалел, что не знал его имени, и говорил; «После войны я бы обязательно нашел его родственников и поблагодарил за сына!».

В том бою Уаре Нурсеитову оторвало правую руку и разорвало брюшную полость. Он вспоминал: «В первые мгновения ничего не чувствуешь, но потом из меня стали выпадать внутренности, и я упал».

Вадим Мударисов. Сила духа Уары Нурсеитова // Неделя СК.- 2025.- 8 мая.- С.36